Table of Contents

L’aventure

Ce chapitre explique comment organiser une équipe d’aventuriers et mener une exploration en surface ou dans un labyrinthe. Le recrutement de compagnons d’armes, de mercenaires et de spécialistes est également abordé. La gestion des points d’expérience est expliquée à la fin du chapitre.

L’équipe d’aventuriers

De nombreuses aventures se déroulent dans des labyrinthes, appelés aussi « donjons » : ce sont souvent des cavernes, des couloirs et des salles remplies de monstres, de pièges, d’énigmes et de trésors.

Les personnages ont tous une raison pour venir dans ces lieux, que ce soit une quête à accomplir ou tout simplement l’attrait de l’aventure, de la gloire ou de la richesse. Ils se réunissent en équipe afin de s’adapter plus facilement aux circonstances : le voleur détecte les pièges, le guerrier combat en première ligne, le clerc soigne, le magicien lance les sorts offensifs les plus puissants, etc. Parfois, l’équipe n’est pas de taille à affronter les périls du labyrinthe ; elle peut alors embaucher des PNJ appelés compagnons d’armes (page 160) pour compléter ses effectifs.

Organisation de l’équipe

L’ordre de marche de l’équipe dépend de la largeur des passages d’un labyrinthe. Normalement, les personnages devraient se déplacer côte à côte, en paires. Avec un ordre de marche standard, les personnages les plus robustes seraient devant, suivis par les assassins ou les voleurs puis par les illusionnistes ou les magiciens. Les classes relativement compétentes en combat, comme les bardes, les clercs, les druides ou les moines, protègeraient les arrières en compagnie des barbares, guerriers, paladins ou rôdeurs restants. Pour clarifier la position des personnages, il vaut mieux enregistrer l’ordre de marche, par exemple en le rédigeant ou en le représentant avec des objets tels que des morceaux de carton ou des figurines.

Cartographe

Un joueur est désigné comme cartographe. Il a pour tâche de dessiner le labyrinthe au fur et à mesure de la progression du groupe afin d’éviter que celui-ci se perde. Les labyrinthes sont le plus souvent dessinés sur du papier millimétré. Plus encore que les autres joueurs, le cartographe doit prêter attention à toutes les descriptions du MdT sur les endroits traversés : une erreur mettrait en danger le groupe entier… Si le personnage incarné par le cartographe meurt, celui-ci transmet la fonction à un autre joueur. En jeu, on considère que le personnage du nouveau cartographe remplace le défunt et prend sa carte.

Les règles du labyrinthe

Cette section présente les principales règles liées à l’exploration de labyrinthes. Le MdT trouvera des conseils pour animer une aventure dans un labyrinthe à la page 192.

Temps et mouvement

L’unité temporelle de base est le tour, qui représente dix minutes de temps de jeu. Les actions de personnages qui prennent un tour incluent la recherche de portes secrètes ou de pièges dans une pièce de 3 m × 3 m, ainsi qu’un déplacement au maximum de la valeur de mouvement (36 m à moins d’être très encombré).

Cette valeur de mouvement par tour est nommée mouvement d’exploration et tient compte du fait que les personnages explorent le labyrinthe : ils progressent très prudemment en faisant attention où ils mettent les pieds, cartographient les environs et prennent soin d’éviter tout obstacle.

Lorsque les personnages font face à des périls plus pressants, comme des monstres, l’unité temporelle est le round, qui représente dix secondes de temps de jeu. La valeur de mouvement est alors divisée par 3 pour obtenir le mouvement de combat, soit par exemple 36/3= 12 m par round. Si les personnages courent, leur vitesse est égale à leur valeur de mouvement maximale, en général 36 m par round.

Toutes ces distances peuvent être mesurées précisément sur une carte quadrillée. Dans une carte à grande échelle, un carré représente habituellement 1,5 m. Dans tous les cas, c’est au MdT qu’il appartient de déterminer ce qui peut être accompli lors d’un tour ou d’un round.

Repos et fatigue

Après 5 tours d’activités ou après avoir couru, les personnages sont fatigués à moins de prendre un repos court, qui dure 1 tour.

Au bout de 24 heures, les personnages sont fourbus à moins de prendre un repos long, qui dure par défaut 8 heures. Le repos long permet aussi aux personnages de regagner 1d3 PV (voir Guérison, page 175) et de récupérer leurs sorts. Dans ce dernier cas, 1 heure de mémorisation sera aussi nécessaire (voir page 78).

Un personnage fatigué subit un malus de − 1 aux jets d’attaque et de dommages.

Un personnage fourbu subit un malus de − 2 aux jets d’attaque et de dommages.

Un personnage à la fois fatigué et fourbu devient exténué : il subit un malus de − 4 aux jets d’attaque, ne peut plus lancer de sorts et ne peut plus courir. Un personnage exténué qui prend un repos long passe à l’état fourbu.

Lumière et ténèbres

Pour évoluer dans des labyrinthes, les personnages auront surement besoin de torches ou de lanternes. Ces sources de lumière éclairent dans un rayon de 9 m.

Les lanternes utilisent comme carburant des flasques d’huile, à raison d’une flasque d’huile tous les 24 tours pour un éclairage continu.

Les torches brulent continuellement pendant 6 tours avant de s’éteindre.

Les personnages ou les monstres qui transportent des sources de lumière ne peuvent pas surprendre d’autres créatures, parce que la lumière signale leur position.

Infravision

De nombreux monstres et semi-humains possèdent l’infravision. Les personnages avec l’infravision peuvent voir la chaleur qui irradie de toute chose. Généralement, les êtres vivants sont visibles avec des tons de rouge, de jaune et de bleu, alors que les objets « tièdes » sont gris et les objets froids sont noirs. Les semi-humains ne peuvent pas lire dans cette lumière, parce que les petits détails ne sont pas discernables.

L’infravision ne fonctionne que dans le noir : toute lumière, qu’elle soit d’origine magique ou non, l’interrompt.

Pénalités de vision

Un malus de − 4 aux jets d’attaque est appliqué aux personnages ou aux monstres qui:

- sont aveuglés ;

- attaquent des ennemis invisibles ;

- combattent dans l’obscurité sans disposer d’une source de lumière ou d’une capacité comme l’infravision.

Portes

Les aventuriers avisés se méfient des portes : elles peuvent les bloquer au pire moment si elles sont verrouillées ou compliquer l’exploration du labyrinthe si elles sont cachées.

Crocheter une serrure

Par défaut, un personnage possédant la compétence de voleur Crochetage (page 59) est nécessaire pour accomplir cette action, même si le MdT peut autoriser des personnages d’autres classes à tenter de crocheter des serrures simples (1 chance sur 6 ou test de DEX/2 par exemple).

Forcer une porte

Par exemple, un personnage avec une FOR de 15 reçoit un bonus de + 1 pour forcer une porte ; il réussit sa tentative avec un résultat de 3 ou moins sur 1d6. Un personnage avec une FOR de 5 subit quant à lui un malus de − 2 et n’a donc que 1 chance sur 6 de réussir.

Portes secrètes

Une porte secrète est un ouvrage qui se fond dans son environnement et dissimule une ouverture : poterne, faux plancher, mur coulissant, meuble devant un passage, etc.

Détecter des portes secrètes

Le joueur annonce que son personnage cherche des portes secrètes et indique la zone à inspecter, puis le MdT lance « en catimini » 1d6 : un résultat de 1 indique que le personnage trouve les éventuelles portes secrètes.

Le personnage n’a droit qu’à une seule tentative par zone. La fouille d’une zone de 3 m × 3 m dure 1 tour.

Le joueur peut être amené à décrire plus précisément ce que son personnage cherche et comment il procède, que ce soit en complément ou en remplacement du test. Voir Chercher des pièges ou des portes secrètes

Au gré du MdT, la fouille permet de trouver automatiquement des portes ou des objets qui ne sont pas très bien dissimulés : nul besoin d’être un fin limier pour trouver une porte derrière un rideau, une trappe d’accès sous un tapis ou un passage derrière une commode !

Cas particuliers : Un résultat de 1-2 est un succès pour les elfes, les semi-elfes et les semi-orques ; ainsi que pour les nains, si la porte secrète est de type mur pivotant/coulissant.

Écouter à une porte

Si un joueur désire que son personnage écoute à une porte, le MdT lance là aussi 1d6 : en général, un résultat de 1 indique un succès, sauf dans le cas des semi-humains et des voleurs. Du fait de leur audition affutée, les semi-humains réussissent sur un résultat de 1 ou 2, tandis que les voleurs sont spécialement entrainés à cette tâche (consultez la colonne écoute du tableau de Progression du voleur, page 61).

Un personnage ne peut effectuer qu’une seule tentative d’écoute par porte. Notez qu’il existe des monstres silencieux, certains types de morts-vivants par exemple.

Pièges

Les labyrinthes ne sont pas tous truffés de murs broyeurs et de lames faucheuses, mais des pièges protègeront peut-être une entrée ou des objets de valeur.

Détecter des pièges

Le joueur déclare d’abord que son personnage cherche des pièges et précise l’objet (coffre, porte, etc.) ou la zone (pièce, couloir, etc.) à inspecter. Ensuite, le MdT lance en secret soit 1d100 pour un personnage possédant la compétence de voleur Détection et désamorçage de pièges, soit 1d6 pour un personnage dépourvu de cette compétence, qui lui ne pourra trouver que des pièges non magiques. Si le résultat est inférieur ou égal à la compétence (d100) ou est égal à 1 (d6), le personnage trouve les éventuels pièges.

Le personnage n’a droit qu’à une seule tentative par objet ou par zone. L’inspection d’un objet ou d’une zone de 3 m × 3 m dure 1 tour, mais le MdT voudra peut-être raccourcir cette durée dans le cas d’un petit objet.

Cas particulier : Un résultat de 1-2 sur 1d6 est un succès pour les nains.

Désamorcer un piège

Par défaut, cette action est le domaine réservé des personnages possédant la compétence Détection et désamorçage de pièges. La page 60 contient plus de détails à ce sujet.

Déclencher un piège

Les pièges ont des déclencheurs: ouvrir une porte, marcher sur une dalle… À chaque fois qu’un personnage accomplit une action qui pourrait déclencher un piège, le MdT lance 1d6 : un résultat de 1 ou de 2 indique que le piège se déclenche.

Normalement, un piège produit un effet particulier : par exemple, une serrure piégée qui fait jaillir une aiguille empoisonnée. Si le MdT l’autorise, un jet de sauvegarde peut atténuer ou éviter cet effet.

Capacités des gnomes et des nains

Le joueur déclare si son personnage gnome ou nain tente de remarquer la pente du passage qu’il emprunte ou, dans le cas d’un personnage gnome, s’il tente de s’orienter et d’estimer la profondeur à laquelle il se trouve. Le MdT lance en secret 1d6 et la capacité fonctionne sur un résultat de 1-2 ; il est libre d’appliquer des modificateurs au jet.

Afin d’éviter des jets trop fréquents, nous conseillons au MdT de n’autoriser qu’une seule tentative de ce genre par tour et par personnage. Par défaut, le personnage est censé se concentrer pendant une minute pour utiliser sa capacité.

Note : Si la pente d’un passage varie de plus de 3 m tous les 90 m, n’importe quel personnage saura que le passage monte ou descend. passage varie de plus de 3 m tous les 90 m, n’importe quel personnage saura que le passage monte ou descend.

Ravitaillement

En général, les personnages ont intérêt à prévoir des rations de voyage, car ils ne sont pas surs de trouver de quoi manger dans le labyrinthe. Si le MdT estime que la chasse ou la recherche de nourriture est possible dans le labyrinthe, il est libre d’utiliser les règles de ravitaillement de la page 159.

Aventures en surface

Nous présentons ici quelques règles destinées aux aventures en surface. Certaines d’entre elles, comme l’escalade, la nage ou le ravitaillement, peuvent également servir dans un labyrinthe.

Organisation de l’équipe et cartographie

Comme dans un labyrinthe, les personnages suivent un ordre de marche et un cartographe peut enregistrer la progression du groupe si la région est inconnue. Le MdT aura surement préparé une carte, même s’il ne la montrera pas forcément aux joueurs. Une carte de ce genre utilise traditionnellement une grille hexagonale (18 km ou 36 km par hexagone).

Temps et mouvement en surface

Le MdT fait défiler le temps par incrément de journée, sauf dans le cas d’une rencontre, où le temps est mesuré en rounds. Contrairement aux aventures en labyrinthe, celles en surface n’utilisent pas souvent le tour comme unité de temps.

Les personnages peuvent se déplacer plus rapidement que dans un souterrain, parce qu’il est normalement plus facile de repérer les obstacles de loin : leur valeur de mouvement est multipliée par 3. Un personnage qui se déplace de 36 m par tour dans un labyrinthe se déplacerait donc de 108 m par tour en surface.

De plus, le nombre de kilomètres que les personnages peuvent effectuer en un jour est égal à leur mouvement d’exploration en labyrinthe. De ce fait, un personnage avec un mouvement d’exploration de 36 m par tour sera capable de se déplacer de 36 km par jour. Il est probable que les personnages ne marcheront pas tous à la même allure ; s’ils veulent rester en groupe, ils devront adopter le rythme du personnage le plus lent.

Enfin, le type de terrain traversé affecte la vitesse de mouvement de base, qui repose sur des conditions de voyage favorables (terrain relativement plat, présence d’un chemin ou d’un sentier). Trois catégories de terrain sont présentées dans le tableau ci-dessous, mais le MdT peut en ajouter d’autres, comme la traversée de canyons ou de rivières.

| Terrain | Mouvement réduit/augmenté de… |

|---|---|

| Désert, collines, zones boisées | - 1/3 |

| Jungle épaisse, marais, montagnes | - 1/2 |

| Voyage par route, chemin large et dégagé | + 1/2 |

Par exemple, si les personnages peuvent normalement se déplacer de 36 km par jour, leur vitesse passera à 54 km (36 + 18) par jour s’ils suivent une grande route ou à 18 km (36 – 18) par jour s’ils traversent un marais.

Marche forcée

Les personnages qui effectuent une marche forcée augmentent leur vitesse de + 1/2 pour une journée, mais ils seront exténués à la fin de la journée.

Perdre son chemin

Les personnages peuvent suivre sans problème les chemins, routes et autres lieudits bien connus, mais ils sont susceptibles de se perdre s’ils se déplacent à travers une étendue sauvage : dans ce cas-là, au début de chaque journée de voyage, le MdT lance 1d100 et consulte le tableau suivant pour déterminer si le groupe se perd.

| Terrain | Chances de se perdre |

|---|---|

| Plaines | 15 % |

| Montagnes ou collines | 32 % |

| Forêt | 32 % |

| Mer | 32 % |

| Désert | 50 % |

| Jungle ou marais | 50 % |

Si le groupe se perd, il ne s’en rendra surement pas compte tout de suite et pourra même se déplacer dans la mauvaise direction pendant plusieurs jours. Le MdT décide de la direction prise par le groupe et de l’ampleur de la déviation par rapport à l’orientation originelle. Il est aussi possible de se limiter à une légère déviation : ainsi, un groupe qui voudrait aller vers le sud se dirigerait en fait vers le sud-est ou le sud-ouest.

Escalade

Quand les personnages font de l’escalade dans des circonstances difficiles ou stressantes, le MdT peut leur demander d’effectuer un test de DEX (voir l’option Tests de caractéristique à la page 164). L’emploi de la compétence de voleur Escalade est détaillé à la page 60.

Nage

Tous les personnages sont censés savoir nager et ils se déplacent alors à la moitié de leur mouvement normal. Toutefois, les personnages encombrés risquent de se noyer. Les personnages très encombrés, qui portent une armure de plates ou une grande quantité de trésors, auront surement 90 % ou plus de chances de se noyer. Cette probabilité peut baisser jusqu’à 10 % pour des personnages qui portent une armure plus légère et moins de trésors.

Avant d’effectuer un test pour savoir si les personnages se noient ou non, le MdT peut autoriser au préalable un test de FOR ou de CON (voir l’option Tests de caractéristique à la page 164).

Ravitaillement

Les personnages peuvent chasser ou chercher de la nourriture. La recherche de nourriture — baies, noix, plantes comestibles ou petits animaux — ne ralentit pas le voyage. Le MdT lance 1d6 pour chaque jour de voyage que les personnages passent à chercher de la nourriture : un résultat de 1 indique que les personnages ont récupéré de quoi nourrir 1d6 créatures de taille humaine.

La chasse suit les mêmes règles, mais réussit sur un résultat de 1-2 et doit constituer la seule activité de la journée : aucun voyage n’est possible. De plus, pendant que le groupe chasse, le MdT testera la présence de monstre errant en s’aidant des tableaux de monstres appropriés au terrain.

Repos et fatigue

Les règles sont les mêmes que dans les labyrinthes (page 155). Par défaut, les personnages sont censés prendre un repos long à la fin d’une journée de voyage.

Voyage aérien

Lors d’un trajet aérien, le nombre total de km parcourus en un jour sur terre est multiplié par 2. Par exemple, un personnage qui se déplace habituellement de 36 km par jour pourra parcourir 72 km par jour. Des conditions défavorables peuvent ralentir le voyage : montagnes très hautes, tempêtes, brouillard épais… En plus des créatures volantes, des sorts et des objets magiques donnent la capacité de voler.

En général, pour toute tranche de 3 DV d’une créature volante, le nombre d’individus ou la quantité d’équipement qu’elle peut transporter augmente. Ainsi, une créature avec 3 DV pourrait transporter un halfelin ou un enfant humain, une créature avec 6 DV pourrait porter un humain ou un elfe adulte ou deux halfelins, une créature avec 12 DV pourrait transporter un grand animal de la taille d’un cheval ou bien quatre humains adultes, et une avec 24 DV pourrait accueillir un très grand animal ou quatre chevaux ou encore huit humains.

Voyage maritime

Ce type de voyage est détaillé à partir de la page 198.

Compagnons d’armes

Les compagnons d’armes sont des PNJ qui prêtent mainforte aux PJ lors d’une aventure ; ils partageront les risques des PJ, mais ne voudront pas leur servir d’esclaves ou de “chair à épée”. En fait, si les PJ abusent d’eux, ils avertiront leurs compères de ces brimades et les PJ éprouveront bientôt les pires difficultés pour recruter d’autres compagnons.

Le MdT est libre d’autoriser ou non le recrutement de compagnons d’armes.

Recrutement

Par défaut, tout PJ peut avoir à son service un nombre de compagnons d’armes déterminé par son CHA (page 15). Cependant, si les PJ sont nombreux, la règle suivante est préférable : chaque PJ est limité à 1 compagnon, + 1 pour un PJ avec 13-15 en CHA ou + 2 pour un PJ avec 16-19 en CHA.

Le recrutement opère comme une négociation, avec le MdT dans le rôle des recrues potentielles. Les PJ peuvent aller démarcher dans des tavernes ou dans une guilde d’aventurier, déposer des petites annonces, etc. Ils devront expliquer la nature du travail ainsi que la rémunération : un salaire, un pourcentage des trésors découverts… Ils sont censés payer pour tout équipement d’aventurier ou toute arme dont les compagnons d’armes auraient besoin au cours de l’aventure et auront peut-être à leur fournir des montures.

Une fois que les offres ont été proposées, le MdT lance 2d6 sur le tableau ci-dessous afin de déterminer la réaction des recrues potentielles.

| Réaction à l’offre d’emploi | |

|---|---|

| Résultat | Réaction |

| 2 | Accepte l’offre* |

| 3-5 | Accepte l’offre |

| 6-8 | Relancer |

| 9-11 | Décline l’offre |

| 12 | Décline l’offre** |

* L’offre est acceptée avec enthousiasme et le compagnon d’armes reçoit un bonus de + 1 à son moral pour la durée de l’aventure.

** La recrue potentielle réagit tellement mal à l’offre qu’elle répand des rumeurs négatives sur les PJ ; s’ils recrutent dans cette ville ou région, les jets de réaction à leurs offres d’emplois seront augmentés de + 1.

Moral

Les compagnons d’armes ont une valeur de moral qui dépend du CHA du PJ recruteur. Cette valeur est modifiée au gré du MdT : par exemple, si le compagnon d’armes a été traité avec égard et qu’il a accompagné les personnages pendant 3 ou 4 aventures, son moral peut être augmenté de + 1. Les tests de moral sont en général effectués à la fin d’une aventure ou lorsque le compagnon d’armes est exposé à une situation très périlleuse. Le MdT lance 2d6 : si le résultat est inférieur à la valeur de moral, en tenant compte de l’ajustement du MdT, le test est réussi. Si le test échoue, le compagnon d’armes s’enfuira certainement ou, quand l’échec survient à la fin d’une aventure, refusera de travailler à nouveau pour les PJ. Le MdT peut appliquer un ajustement au test allant de + 2 à − 2, pour représenter par exemple le comportement du PJ envers le compagnon d’armes.

Expérience

Le MdT incarne les compagnons d’armes. Ceux-ci acquièrent de l’expérience de la même manière que les PJ, peuvent monter en niveau et respectent les mêmes règles de classe. Toutefois, comme les compagnons d’armes se contentent généralement de suivre les instructions des PJ lors des aventures, ils ne reçoivent que la moitié des PX obtenus par les PJ.

Mercenaires et spécialistes

Les mercenaires sont des soldats qui accomplissent des tâches de garde et de patrouille. Les spécialistes sont des individus qui maitrisent des compétences ou des connaissances particulières : on les embauche généralement pour accomplir une tâche précise.

Les mercenaires et les spécialistes ne sont pas censés accompagner les PJ lors d’une aventure et le CHA des PJ ne limite pas leurs effectifs.

Les voies de recrutement sont similaires à celles des compagnons d’armes : visite dans des tavernes ou des guildes, petites annonces, etc. Les personnages peuvent aussi, entre autres, rendre visite à un spécialiste dans son lieu de travail ou recourir aux services d’un intermédiaire.

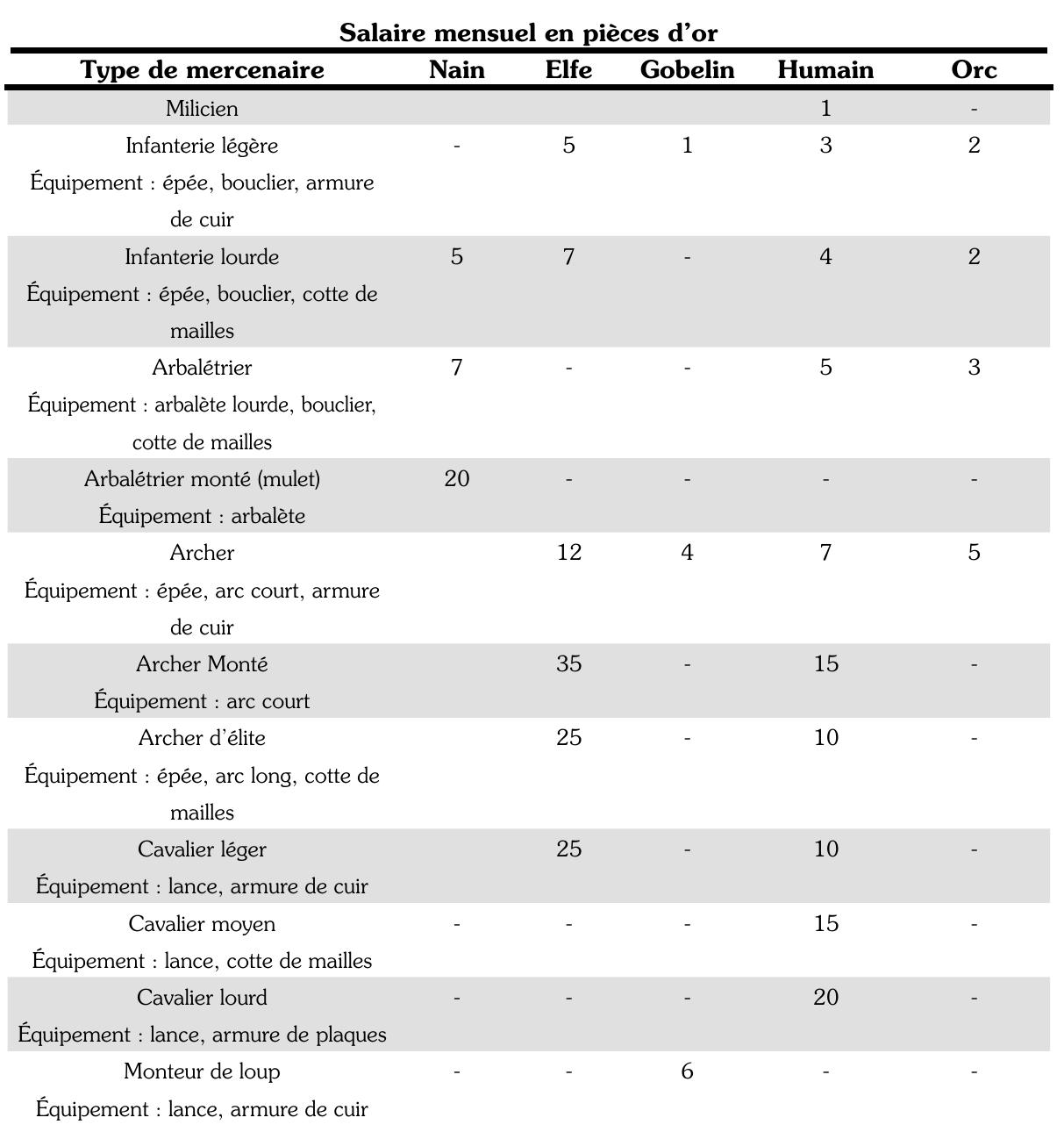

Types de mercenaires

Le tableau précédent différencie les mercenaires selon leur race, leur équipement et leur salaire, tandis que le tableau ci-dessous les différencie selon leur moral.

Les mercenaires possèdent une valeur de moral qui dépend du type de troupe. Cette valeur peut évoluer selon les circonstances et les conditions de travail. Par exemple, des mercenaires brimés par les personnages et qui meurent de faim risquent d’avoir un moral très faible…

Notez que des forgerons sont requis pour fabriquer et réparer l’équipement des mercenaires. En temps de guerre, le cout d’embauche des mercenaires est multiplié par 2.

| Type de mercenaire | Moral de base |

|---|---|

| Milicien | 6 |

| Barbare ou humanoïde | 7 |

| Soldat | 8 |

| Cavalier | 9 |

| Soldat d’élite | 9 |

| Fanatique ou soldat dévoué | 10 |

Notez que des forgerons sont requis pour fabriquer et réparer l’équipement de la troupe. En temps de guerre, le cout d’embauche des troupes est multiplié par 2.

Types de spécialistes

Cette liste n’est pas exhaustive : le MdT peut créer d’autres types de spécialistes selon ses besoins.

Alchimiste

Salaire mensuel : 800 PO + 1d4 x 100 PO

Les alchimistes peuvent reproduire une potion à partir d’un échantillon deux fois plus rapidement et deux fois moins cher qu’un personnage magicien (page 208). Cependant, le cout et le temps nécessaires à la recherche et à la création de nouvelles potions sont multipliés par deux par rapport à un personnage magicien.

Dresseur d’animaux

Salaire mensuel : 400 PO + 1d2 x 100 PO

Tous les dresseurs d’animaux sont spécialisés dans un type particulier d’animal et ils peuvent s’occuper au maximum de 6 animaux en même temps. Les dresseurs ne sont pas requis pour des animaux communs tels que les chiens ou les chevaux, mais ils sont indispensables pour les créatures exotiques comme les pégases ou les griffons.

Le MdT décide du temps de dressage de la créature. Par défaut, il faut au moins 1 mois pour domestiquer un animal sauvage ou pour enseigner un comportement à un animal domestiqué. Après le premier mois, l’animal s’est habitué au dresseur et apprendra de nouveaux comportements deux fois plus vite. Si le dressage est interrompu, tout le temps consacré à l’apprentissage d’un nouveau comportement est perdu ; dans le cas d’un animal sauvage en cours de dressage, celui-ci se rebelle et ne pourra plus jamais être domestiqué.

Espion

Salaire mensuel : 400 PO + 1d2 x 100 PO

L’espion peut être de n’importe quelle classe, même s’il est souvent un voleur. On le recrute pour réunir des informations sur un individu particulier, un groupe d’individus ou une région. C’est au personnage de trouver et de recruter l’espion. Le MdT déterminera les probabilités de succès de l’espion, en fonction des circonstances, ainsi que le temps nécessaire pour accomplir sa mission. L’espion n’est pas forcément fiable et peut donc trahir le personnage recruteur.

Forgeron

Salaire mensuel : 80 PO + 1d4 x 10 PO

Un forgeron peut fabriquer chaque mois 5 armes ou 1 armure complète ou 3 boucliers. Une proportion de 1 forgeron pour 50 soldats est nécessaire pour réparer les armures et les armes d’une armée. Jusqu’à six apprentis (le salaire d’un apprenti équivaut à la moitié de celui du forgeron) peuvent seconder le forgeron ; avec trois apprentis, le forgeron double son rythme de production et le nombre de soldats entretenus (soit 10 armes, 2 armures complètes, 6 boucliers, et 100 soldats entretenus) et il le quadruple avec six apprentis (soit 20 armes, 4 armures complètes, 12 boucliers, et 200 soldats entretenus).

Ingénieur

Salaire mensuel : 700 PO + 2d4 x 10 PO

Les ingénieurs planifient et supervisent les grands projets de construction, comme l’établissement d’une forteresse. Le nombre d’ingénieurs requis dépend du cout du projet : il faut 1 ingénieur tous les 100 000 PO. Par exemple, un ingénieur suffira pour un projet de 60 000 PO, mais deux seront nécessaires pour un projet de 200 000 PO.

Marin

Salaire mensuel : Voir la description

Il existe quatre types d’hommes de mer : les rameurs (3 PO), les matelots (12 PO), les navigateurs (175 PO), et les capitaines (275 PO). Si le MdT le désire, les navigateurs et les capitaines peuvent couter 1d4 × 10 PO de plus ou de moins que la valeur indiquée entre parenthèses.

- Les rameurs sont des individus sans compétence particulière qui manient les rames d’un bateau.

- Les matelots sont des individus capables de faire fonctionner un bateau.

- Les navigateurs savent comment lire les cartes nautiques, utiliser les instruments de navigation et se repérer par rapport aux étoiles : ils sont indispensables lorsqu’un bateau doit s’aventurer hors de vue de la côte.

- Les capitaines sont nécessaires dans les gros navires : ils ont les mêmes compétences qu’un marin, mais leur connaissance des côtes qu’ils fréquentent est plus poussée.

Sage

Salaire mensuel : 1 800 PO + 1d4 x 100 PO

Les sages sont rares et se spécialisent généralement dans un domaine particulier : alchimie, herboristerie, savoirs draconiques… Les personnages les consultent pour obtenir des informations. Si celles-ci sont particulièrement difficiles à obtenir, un surcout est à prévoir, à la discrétion du MdT : en plus du salaire mensuel, les personnages seront peut-être amenés à payer tout équipement dont un sage aurait besoin pour effectuer ses recherches. De plus, les sages peuvent aussi se tromper si la demande est particulièrement complexe ou obscure, mais les personnages ne s’en rendront pas forcément compte…

Jets de sauvegarde

Catégories de sauvegarde

Il existe cinq catégories de jets de sauvegarde, classées par ordre de priorité.

- Poison et mort : Effets des poisons ainsi que des sorts capables de tuer instantanément une créature (comme Doigt de Mort, page 103).

- Bâtons et baguettes : Effets des bâtons, des baguettes et des sceptres. Ces objets magiques sont décrits à partir de la page 348.

- Paralysie et pétrification : Effets pouvant paralyser ou pétrifier le personnage.

- Souffle : Effets des attaques de souffle, comme le souffle enflammé d’un dragon ou d’un molosse infernal.

- Sorts et effets magiques : Couvre les sorts ainsi que les effets magiques produits par des créatures, des lieux ou des objets magiques autres que les bâtons, les baguettes et les sceptres.

Déterminer la catégorie

En général, la description d’un sort, d’un objet magique ou d’un monstre indique le jet de sauvegarde à effectuer, parfois sous une forme abrégée : « jet de sauvegarde contre la mort», «jet de sauvegarde contre le poison», «jet de sauvegarde contre les sorts», etc. Si aucune catégorie ne correspond exactement ou plusieurs catégories sont applicables, le MdT peut suivre l’ordre de priorité ci-dessus pour déterminer la catégorie appropriée.

Exemple : Le MdT invente pour les besoins de son scénario une baguette magique qui projette un poison liquide sur une créature. Il veut accorder un jet de sauvegarde à la créature. Deux catégories seraient applicables : Bâtons et baguettes ainsi que Poison et mort. Comme la catégorie Poison et mort est prioritaire, c’est elle qui servira pour le jet de sauvegarde.

Effectuer un jet de sauvegarde

Lorsqu’un PJ est affecté par un type de sort ou d’attaque qui demande un jet de sauvegarde, son joueur lance 1d20 et compare le résultat à la valeur de la catégorie de sauvegarde appropriée du PJ : un résultat égal ou supérieur à cette valeur indique un succès. Sinon, c’est un échec. Si le jet de sauvegarde concerne un monstre, c’est le MdT qui lance 1d20 ; la plupart des monstres utilisent les valeurs d’un guerrier du même niveau que leurs DV (page 238).

Points d’expérience

Nous décrivons ici les règles d’expérience traditionnelles, où les PJ obtiennent des PX notamment en raflant des trésors et en défaisant des monstres. Le MdT trouvera à la page 225 des suggestions pour adapter le système d’expérience à son gout. De plus, deux systèmes simplifiés sont proposés.

Trésors

Les personnages reçoivent des PX lorsqu’ils parviennent à transporter en lieu sûr des trésors trouvés lors de l’aventure : pièces de monnaie, gemmes, objets précieux, etc. Il faut additionner la valeur en PO de tous les objets parvenus à bon port, puis convertir le tout en PX au taux de 1 PX pour 1 PO. Par exemple, si un groupe d’aventuriers revient dans son repaire avec une statue en or qui vaut 500 PO et une gemme valant 250 PO, 750 PX seront répartis équitablement entre les membres du groupe.

Par défaut, les objets magiques ne sont pas comptabilisés. Le MdT est toutefois libre d’accorder un nombre de PX allant jusqu’à 10 % de la valeur en PO des objets magiques récupérés, celle-ci pouvant être estimée à l’aide des règles de cout de création d’objets magiques de la page 208.

Monstres

Tous les monstres vaincus, que ce soit par la ruse ou les armes, donnent une quantité de PX qui dépend de leurs DV et de leurs capacités spéciales. En général, il suffira de reprendre les valeurs indiquées dans le scénario ou le chapitre Monstres, mais le MdT aura peut-être besoin de calculer le PX s’il crée de nouveaux monstres ou des variantes de monstres existants.

Calcul des PX donnés par un monstre

- Dans le tableau ci-contre, se rendre à la ligne correspondant aux DV du monstre. Les DV suivis d’un + (8+, 21+) représentent un bonus de PV : voir la page 237 pour plus de détails.

- Noter les PX de base et les PX bonus, indiqués dans les deuxièmes et troisièmes colonnes du tableau.

- Appliquer la formule suivante : PX du monstre = PX de base + (PX bonus × nombre de capacités spéciales du monstre).

Exemple : Prenons le cas d’un monstre avec 3 + 1 DV et 3 capacités spéciales. Ses PX de base et ses PX bonus sont indiqués à la ligne 3+ et sont respectivement égaux à 65 et 35. Le monstre possède donc 65 + (35 × 3) = 170 PX.

Autres sources de PX

Performance collective : Le MdT peut accorder des PX à un groupe de PJ qui accomplit des objectifs liés à l’aventure (vaincre le chef des bandits, escorter les marchands en lieu sûr, etc.). Il est libre d’en faire la source de PX principale des PJ, surtout s’il désire animer des aventures avec peu de trésors et de monstres.

Performance individuelle : Le MdT peut accorder des PX supplémentaires aux PJ selon leurs prestations individuelles, par exemple pour récompenser des actions judicieuses ou héroïques ou encore une interprétation particulièrement réussie de la part du joueur. Nous recommandons un montant maximal de 5 à 10 % du total des PX de performance collective.

Calcul des PX

- Les PX de chaque monstre vaincu sont calculés et additionnés à tous les PX provenant de trésors et aux PX de performance collective ;

- La somme est divisée entre les membres du groupe, les compagnons d’armes comptant pour une demi-part ;

- Les PX de performance individuelles sont attribués à chaque PJ ;

- Chaque PJ peut recevoir un bonus ou un malus à ses PX selon sa ou ses Caractéristiques Principales (page 24). Par exemple, si le clerc Parue le Vertueux reçoit 1 200 PX à la fin d’une aventure et que sa Caractéristique Principale (la SAG) est suffisamment élevée pour lui donner un bonus de + 10 % de PX, il obtient en définitive 1 320 PX : (1 200 × 0,10) + 1 200 = 1 320.

Accéder au niveau supérieur

Une fois que le PJ a atteint le seuil de PX requis, il peut accéder au niveau de classe supérieur. Cette progression n’est pas forcément immédiate et automatique. Le MdT pourrait par exemple l’accorder uniquement entre deux aventures et seulement si le PJ trouve un mentor ou une organisation capable de l’entrainer contre espèces sonnantes et trébuchantes (1 000 PO par niveau du PJ).

Points d’expérience donnés par les monstres

| DV du monstre | PX de base | Bonus PX/capacité spéciale |

|---|---|---|

| Moins de 1 | 5 | 1 |

| 1 | 10 | 3 |

| 1+ | 15 | 6 |

| 2 | 20 | 9 |

| 2+ | 35 | 12 |

| 3 | 50 | 15 |

| 3+ | 65 | 35 |

| 4 | 80 | 55 |

| 4+ | 140 | 75 |

| 5 | 200 | 150 |

| 5+ | 260 | 200 |

| 6 | 320 | 250 |

| 6+ | 380 | 300 |

| 7 | 440 | 350 |

| 7+ | 500 | 400 |

| 8 | 560 | 500 |

| 8+ | 620 | 600 |

| 9-10+ | 1 000 | 700 |

| 11-12+ | 1 200 | 800 |

| 13-16+ | 1 500 | 900 |

| 17-21+ | 2 250 | 1 000 |

| 21+* | 3 000 | 2 000 |

| Chaque DV en + | + 250 | + 250 |

* Pour les monstres de DV 22 ou plus, ajoutez 250 PX cumulatifs pour les catégories PX de base et PX bonus.